追寻革命足迹,传承红色初心

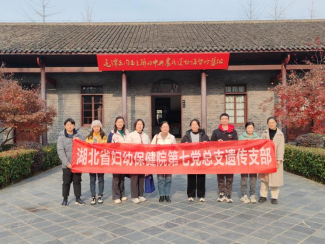

为进一步加强支部党员的党性教育和革命传统教育,增强党员的责任感和使命感,12月19日下午,湖北省妇幼保健院遗传党支部全体党员在支部书记宋婕萍同志的带领下,前往武汉革命博物馆参观学习,重温历史,感悟初心。

武昌红巷,依长江之畔,临黄鹤楼之侧,在繁华都市中独享一份宁静。武汉革命博物馆便坐落于这条静谧的小巷之中。武汉革命博物馆汇聚了中共五大会址纪念馆、武昌中央农民运动讲习所旧址纪念馆、毛泽东旧居纪念馆、中国共产党纪律建设历史陈列馆、起义门旧址纪念馆等革命旧址和红色场馆,是武汉最著名的红色文化圣地。

1.武昌农讲所旧址纪念馆

支部首先探访的是武昌中央农民运动讲习所旧址纪念馆,这座始建于清末的学堂,依旧保持着昔日的风貌。在青瓦灰砖的建筑中央,悬挂着周恩来题写的红色牌匾,上书“毛泽东同志主办的中央农民运动讲习所旧址”。

武昌农民运动讲习所成立于第一次国共合作时期,由毛泽东亲自倡议,国共两党共同筹办。1927年3月7日开课,4月4日举行开学典礼,6月19日结业,共培养了来自全国各地的800余名学员。

农讲所的教育方针由毛泽东亲自制定,他聘请了众多经验丰富的共产党员和国民党左派人士担任教员,包括“五四运动”的领导者恽代英、中共早期领导人瞿秋白、工人运动领袖李立三,以及中共一大代表李达、李汉俊、邓恩铭等。然而,随着1927年7月国民党宣布与共产党决裂,武昌农讲所也随着国共合作的破裂而被迫停办。

回顾这段历史,支部书记宋婕萍同志感慨良深:“这段历史不仅是对过去的回顾,也是对未来的启示。它告诉我们,教育、团结、坚韧和牺牲是推动社会进步和变革的重要元素。同时,它也提醒我们,历史的教训是宝贵的,我们应该从中学习,以避免重复过去的错误。”

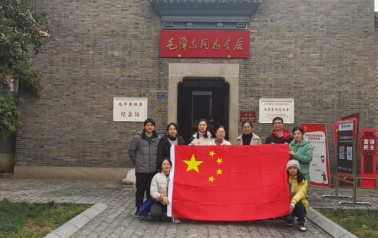

2.武昌毛泽东旧居

离开农讲所旧址,支部成员步行300米到达了毛泽东旧居纪念馆。为了便于开展农讲所的工作,毛泽东曾租住在都府堤41号的一栋三合院民居。这座晚清江南风格的民宅,坐东朝西,青砖黑瓦,不仅是毛泽东、杨开慧和孩子们的家,也是1927年5月前中共中央农委机关所在地。

前厅左侧的房间,是毛泽东和杨开慧的工作室兼卧室。临窗的桌上摆放着一盏煤油灯,毛泽东曾伴着昏黄的灯光,撰写了著名的《湖南农民运动考察报告》。

晚清江南风格的民宅和煤油灯,古朴地勾勒出当时艰苦的工作环境。在这样简陋的条件下,毛泽东依然能够专注于工作,展现了革命者艰苦奋斗、不畏困难的精神,让参观的同志深受感动。

3.中共五大会址纪念馆

1927年4月27日,中国共产党第五次全国代表大会在位于武昌都府堤20号的国立武昌第一小学召开。这是一场在“四·一二”反革命政变的枪声中筹备起来的大会。出席大会的有陈独秀、蔡和森、瞿秋白、毛泽东等人,代表全国57967名共产党员。

如今,这里已建成中共五大会址纪念馆,馆内根据历史照片还原了当年的陈设。会场主席台上方,从上至下悬挂着马克思、列宁、孙中山的照片,左右两侧分别悬挂中国共产党、国民党党旗及标语,标语上写着“资产阶级叛逆后一切革命势力团结于无产阶级周围”等文字。

纪念馆陈列着中共五大代表使用过的实物及复制品,有毛泽东撰写的《中国佃农生活举例》、刘少奇在“五卅运动”时期使用的名片、恽代英主编的《中国青年》汇刊、夏明翰用过的毛毯、向警予给父亲的信……这些展品让实践队成员们深入了解老一辈无产阶级革命家的工作和生活,深刻感受当年革命之不易。

4.中国共产党纪律建设历史陈列馆

一个年轻的政党为何能在风雨飘摇的动荡岁月中逐渐壮大,最终领导人民开创新的历史纪元?带着这个问题,支部党员们走进中共五大会址旁的中国共产党纪律建设历史陈列馆,当一幅幅历史照片、一件件珍贵文物映入眼帘,心中逐渐有了答案。

中共中央监察委员会的诞生,就像一把利剑,承担起维护党的纪律和党组织纯洁性的重任。尽管从成立到废止,中共中央监察委员会只存在了一年多时间,但已初步形成了一套以中共中央委员会和中共中央监察委员会基本平行、互相制约,党内专门监督机构比较独立、完整地行使监督权力为主要内容的监督模式,为党的纪律检查制度奠定了重要的组织和实践基础。

执纪者必先守纪。陈列馆中的每一件文物、每一张照片都是历史的见证。它们记录了中国共产党在不同历史时期的纪律建设理念和实践,使得实践队成员们更加直观地理解党的纪律建设是如何一步步发展和完善的。参观陈列馆,让实践队成员深受激励和鼓舞。实践队中的团员更加坚定了入党的决心,党员更加明白了肩上的责任。

结语

走进红巷,青砖灰瓦的檐墙、苔藓青石的路面、光影摇曳的大树,仿佛都在诉说那段风雷激荡的峥嵘岁月。此次参观活动不仅是一次对红色足迹的追寻之旅,更是一次深刻的革命精神传承与思想洗礼。通过此次实地参观学习,遗传支部成员更加坚定了理想信念,立志在新时代中传承红色基因,勇担时代使命,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

(遗传支部 张成成 徐闰红)